Excerpt from GLI.TC/H READER[ROR] 20111

Original text is on Rhizome, Oct 2010

Written by Tom McCormack

グリッチアートという倒錯した世界において、”機能する”ことは創造性を骨抜きにするという意味しか成さない。GLI.TC/H 2010 はそんな空気で満たされていた。

GLI.TC/H はNick Briz, Evan Meaney, Rosa Menkman, Jon Satromによって催されたワークショップ、レクチャー、インスタレーションから成るカンファレンスであり、2010年はシカゴで5日間開催された。

※2011年はシカゴ、アムステルダム、バーミンガムの3都市開催であった。

ニューメディアに関わるほとんどの人はなんとなくグリッチアートのことは知っており、テクノロジーをいじり、ハードウェアやソフトウェアを破壊・誤用して創られるアートとして認知されている。だがこれ以上簡潔に定義づけしてしまうのはよろしくない。純粋主義の人は、本当に起きた不具合によるエラーと、擬似的に意図的に引き起こされたエラーとの違いを明確にしたがるが、GLI.TC/H 2010 のオーガナイザー達はもっと広域なアプローチをとっていた。

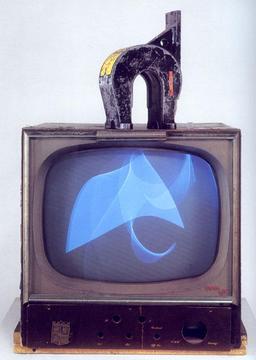

カンファレンスを通して感じられたのは、グリッチアートの歴史への関心の高さであった。ロサ・メンクマンはLen LyeからJodiの作品を時系列に並べ、グリッチアートの系譜を提示した。

Len Lye – “A Colour Box(1937)”

セルロイドを引っ掻いたり上から手でペイントし、それを使ったフィルム

上に磁石を置かれ、信号(映像)が歪んで映るテレビ

Cory Arcangel – “TH42PV60EH Plasma Screen Burn (2007)”

文字が焼き付いたプラズマテレビ

Jodi – “Webcrash2800 \%SCR2 (2009)”

破壊された液晶画面

グリッチの先駆者である、Joan Heemskerk とDirk Paesmans からなるJodiも、カンファレンス最後のレクチャーとディスカッションにスカイプで参加しており、また彼らの作品である Untitled Game (1996-2001) がGLI.TC/H ギャラリーに展示されていた。Untitled GameはQuake 1(ゲームのタイトル)の14個の映像から成っていて、それぞれもパーツは極限まで何なのか判別できず、オリジナルを抽象化した別物として再構築されている。しかし(ゲーム本来の)インタラクトな要素はなお、作品に残っている。矢印はスクリーン上に視覚的効果をもたらし、鑑賞者は前後左右に移動しているかのような感覚を得る。オリジナルの映像に対する改修としてはピクセルがモノクロになっており、まるでFrank Stella の絵画の中を進んでいくかのようである。

数多くのインタラクティブな作品がGLI.TC/H ギャラリーに見られたが、この流れはある種必然的である。グリッチアートがしばしば取り込みあるいは取り込まれる関係にある、サイケデリックと呼ばれるジャンルがある。鑑賞者の日常的な感覚を破壊することで作品の中に引き込むというのがその特徴だが、感覚に作用するという点でインタラクティブとは決して遠い存在ではない。

インタラクティブで面白い作品としては、Weisz, Paul Korzan, Tom Butterworthによるライブ・データモッシングのインスタレーションがあった。Weisz達はChairliftの「Evident Utensil」のビデオと、YouTubeでデータモッシングのチュートリアル「How to Datamosh」を作っているのだが、インスタレーションでは映しているビデオを60秒おきにリアルタイムでデータモッシュさせていた。さらにマイクが用意されており、声を拾う事でデータモッシュのプロセスを速めるという仕組みが用意されていた。自分の声に連動して自分の顔が崩れていくという、催眠的でナルシスティックな様を観賞できた。

“Evident Utensil”

“How to Datamosh”

(Photo by Rosa Menkman)

インタラクティブについてはGLI.TC/H ワークショップにおいても議論された。16mmフィルムでの実験映像の作家、例えば Phil Solomon はフィルムの感光液を浸食、再編させて作品を作っているが、その手法は徹底して秘密にしている。対して一方、グリッチアーティスト達は自分独自の手法をシェアすることを望んでいるようだった。これは恐らく、新しいメディアアーティスト達の多くはオープンソースの流れからきたコードジャンキーであるということに関係があると思われる。(ただしオープンソースのムーブメントは、正しくプログラミングすることやメディアアートとルーツは同じなはずではあるが。)

(Photo by Rosa Menkman)

最初のワークショップでは、Patrick McCarthy とAlex Inglizianがいくつか電子機器の破壊の仕方や初歩的なサーキットベンディングの仕方を紹介し、参加者にハードウェアハッキングの方法をシェアしていた。

Patrick McCarthy

Alex Inglizian

Nick Brizのワークショップはテクニカルと哲学とをブレンドしていた。Brizは意図的にファイルを破壊するコーデックを作成しているのだが、そのプログラム自体を公表する代わりに、プログラムを公表する具体的な方法や、彼のアートとコピーライトに対する考えをレクチャーした。

(Photo by Rosa Menkman)

Brizは“Glitch Codec Tutorial/Workshop”の中で、Dan SandinとPhil Mortonによる、Sandinの映像の制作方法やアンチ・コピーライトのアジプロ(煽動活動)について書かれた文章 Distribution Religionを辿りつつアンチコーポレートの思想を煽動し、また、表現のためのツール(ソフトウェアやプログラム)を民主化することは、受動的な消費者を解放して積極的な制作者に変えうることに繋がると説いた。

Brizはまた、Rosa Menkmanの”A Vernacular of File Formats” (2010)をリミックスしており、(Menkmanの論文の)pdfを24fpsの速度で流し、様々な種類のデジタルグリッチをフリッカーさせていた。

Nick Briz – “Vernacular of File Formats – R3M1X” (2010)

Menkmanのオリジナル(の”A Vernacular of File Formats“)は、イベントの中心となる作品としてGLI.TC/H ギャラリーに展示されていた。Menkmanの作品を一言で説明すると、圧縮フォーマット(の違いによるグリッチ)の辞書、なのだが、これはフィルムでの効果をかき集めたHollis Framptonの作品”Artificial Light (1969)“を想起させられた。

Menkmanは他にも”Radio Dada”(2008)と”The Collapse of PAL”(2010)の2つのビデオを上映していた。”Radio Dada”はExtraboyのテクノビートに合わせたグリッチ映像であり、もう一つのThe Collapse of PAL は現時点でメンクマンの最も意欲的な作品である。

Rosa Menkman – “Radio Dada” (2008)

Rosa Menkman – “The Collapse of PAL” (2010)

フィルムフェチの人達は未だコダクローム(製造終了のコダック社のリバーサルフィルム)とのお別れに嘆いているところであるが、メンクマンはこの作品においてPAL方式のアナログテレビを追悼している。(補足:左のスクリーンはアナログ、右はデジタルのグリッチが映されている。)しかしメンクマンの追悼は、このようなメディアのフォーマットというものは完全に死滅することはなく、それに代わって現れたメディアに寄り添う形で生き続ける、と主張している。

故障したビデオカメラで撮られた寒々しい景色の映像で構成されており、その上からベンヤミンの”歴史の天使”的なテキストが重ねられている。

“PALは薄気味悪い廃墟にゆっくりと消えていくが、他者(他の新しく生まれたフォーマット)とのつながりもしくは衝突という形を通し生き残る事になり、我々はPALの歴史をこれからも見続けていく。”

Tatjana Marusicの ”Memory of a Landscape”もまた、タイトルが匂わしているように、グリッチと、歴史記憶とを関連づけていた。昔のフィルムのパノラマ風景が強烈なごちゃまぜ状態へと遷移していき、Marusicの無愛想なタイトルは真実を突きつける。崩れたデジタルファイルは、個人のまたは文明としての記憶のメタファーとはならないが、しかしそれらのシネクドキ(堤喩)とはなり得る。ぼやけたデータは、物・事がどのようにして我々の記憶から徐々に消えていくのかを想起させるが、しかしそのデータファイルは実際に我々の記憶の中に格納されることになる。そしてグリッチしたファイルが示すように、この特殊な形態をとる記憶もまた例外なく、人間の記憶と共に劣化していく。

Curt Cloningerのレクチャー“GltchLnguistx: The Machine in the Ghost / Static Trapped in Mouths.”により、GLI.TC/H に哲学の要素がもたらせた。Cloningerは、固定されたシステムとして扱われる言語の概念と、発言された際の言語との距離をなくそうと試みている。

言語は、歌やパフォーマンスという形を通してのみ世界に組み込まれていくと彼は論じる。テキストとしての意味が取り除かれると、言葉はそれが発せられる時の効果(発音の仕方など)と、それが持つ意味とを引き離す事はできないということを我々は悟る。テキストが我々に、デジタルのとある媒体を介して意味を伝えようとする時、その媒体はうまく意味を伝えることができる形態をとる。グリッチアートは、現代のコミュニケーションにおける感情的な障害物をズームしてくれ、結果、現代において”意味”という物がどのようにして形成されているかを明らかにさせてくれる、とCloningerは考えている。

GLI.TC/Hではまた、無邪気でポップな作品も見られた。2組のアーティストが任天堂のゲーム機をハックしていた。no-carrierは”影響”というテーマでレクチャーし、noteNdoはレクチャーとライブパフォーマンスを繰り広げた。no-carrierは、来場した大勢の観客は、幼い頃、遊んでいたゲームがバグり、裏側にあるデータの世界がむき出しになった瞬間を体験しているはずだと述べた。事実昔の任天堂のピクセル画は、おそらく80年代に育った我々の潜在意識に深く編み込まれていると思われ、no-carrierもnoteNdoもその影響を受けて意図的に退行したファンタジーをハックしている。

no-carrier

noteNdo

同じ文脈で、Jimmy Joe RocheのはMTV時代のその次を予兆させ、アンビバレンスな可能性を感じた。チャールズ・マンソン(マリリン・マンソンのバンド名由来の人) とShana Moulton、ヒッチコックの「鳥」「めまい」がデータモッシュでマッシュアップされた純粋なポップでサイケな映像なのだが、網膜にダイレクトに飛び込んでくる感覚があり、GLI.TC/Hの中でも最も夢中になたビデオであったと思う。

Jimmy Joe Roche – “Power Wagons”

Theodore Darstの「I Corrupted Miley Cyrus」はポップカルチャーに対しより挑発的であり、アイドル(Miley Cyrus)のシルエットと彼女に熱狂しているファン(の映像)とをミックスした。デュビュッフェの老女の姿を浸食する作品を彷彿させまた、デュビュッフェの絵画のように、物体の動きを強調している。

最後はJodiのレクチャーで締めくくられた。グリッチアートとは非人間的なフォーマリズム、すなわちコードをクラックするという手法を通じた抽象的表現主義の焼き直しであると捉える考え方があり、これを心地よしとするアーティストも存在するが、Jodiを含む多くはそうではない。

Jodiの議論にはグリーンバーグの美学が入り交じっており、3Dで表現することへの拒否と、彼らの作品であるVideo Gameが(写真などの)平面や文章で伝えられることで作品が本来持つパワーが削がれてしまう事に対する拒絶を表明していた。

※補足 クレメント・グリーンバーグ(Clement Greenberg):抽象表現主義を擁護し続けた美術評論家。

恐らく、上述のJodiの拒絶はグリーンバーグの次の一節と関連づけが可能だと示唆しているのだと思われる。”絵 画を、色と線の純粋で単純な配置に限定させよ。そして、他所でより確実に経験できる物事を連想させることによって我々の気を引こうとさせないようにせよ。”(参照)

また、後述するモダニズムについて、グリーンバーグは次のように定義した。”モダニズムの芸術は理論的な論証(デモンストレーション)を提起する物ではない。むしろあらゆる理論上の可能性を経験的な可能性に転換させ、そうする事で無意識のうちに,芸術についてのあらゆる理論を、芸術の現実的な実践と経験への妥当性に関して検証している。”

そしてこの文脈でJames Petersonの視点を取り入れてみる。Petersonは彼の著作「Dreams of Chaos, Visions of Order」にて、グリーンバーグの思想はロラン・バルト(Roland Barthes)のメタ批評の中に意外な形で垣間見られる、としている。

バルトは神話(myth)という考えを持った文芸批評家として知られているが、その思想は次のような内容である。「記号論は我々に教える。神話によって、何かを判断する時に歴史的な意図が持ち込まれ、また偶然というものが存在できるのも、神話が成り立っているからだと。これはまさにブルジョワ的思想が機能している結果である。(My- thologies, 142)」。

※補足:ロラン・バルトの示す神話とは、ギリシャ神話とか神がかった話ではなく、大衆や時には権力者が造り上げていった人々の間で信じられていること、のこと。

(なぜかバルトはプロレス好きだったらしいが)神話とはすなわち、総合格闘技にはなくてプロレスにあるもの(レスラーもレフェリーも観客も皆がわかっているルール)、と簡単に言って終わらせたいが、一応以下にバルトの引用をする。

”一種の手品が行なわれたのだ。現実をひっくり返し、そこから歴史をからにして自然で満たしたのだ。ものごとからその人間的意味を抜きさり、人間的無意味を意味させるようにしたのだ。神話の機能は現実をからにすることだ。『神話作用』現代思想社:p.188”

意訳すると、そこそこ万遍なく教育が普及されると常識やルール、暗黙知が創られていき、何かを判断する時にはその影響が必ずあり、また規則があるからこそ”偶然”という概念も存在できる、ということか。

神話とはグリーンバーグの提唱するモダンアートと正反対な存在とであるとPetersonは指摘する。グリーンバーグの主張をバルトの言葉に置き換えると、「モダンアートとは反神話的、反イデオロジカルなものとして機能する」、つまり、自然、必然として受け入れられてきた物・事ととは、まさに文明、偶然性であった、と論証している(Dreams of Chaos, 88)。

機械は我々の耳に囁き、叫んでいる、「コンテンツとされるている物・事とは全て真のアクシデントであり、アクシデントとは真にリアリティである」と。

Tom McCormack:

シカゴを拠点とする批評家、アーティスト、キュレーター。

Cinema Scope, Moving Image Source, The L Magazine などに執筆している。